嵊泗诸湾位于浙江省杭州湾以东、长江口东南,海湾面积652.3平方公里,岸线总长402.33公里,素有“海上仙山”的美誉。同时,优良的海港和水质造就了全国最大的贻贝养殖基地,被称为“海上牧场”。先后荣膺国家级海洋公园、国家海洋生态文明建设示范区、国家生态文明建设示范县、中国贻贝之乡等“国字号”金名片。

为维护这方“海上仙山”,持续擦亮“金名片”,浙江省舟山市嵊泗县委县政府近年来始终秉持生态立县首位战略,持续改善海湾生态环境质量,协同推进海湾保护、修复、提升,实现生态效益、经济效益、社会效益共赢,并取得了显著成效。

海湾生态保护体系效果显著

碧海金沙也是绿水青山、金山银山。嵊泗县坚持绿色发展理念,持续完善海洋生态环境保护体系,加快推进海洋生态文明建设,在生态治理工作上成效卓著,海湾环境质量得到明显改善、生态效益显著提升、亲海品质大幅提高。

在上述理念指导下,嵊泗县建立了一整套针对性强、效果明显的治理保护体系。

截至目前,嵊泗县城镇污水收集处理率达到97%以上,近岸海域水质优良比例较2020年明显改善,基湖沙滩海水浴场环境状况对游泳、戏水、观光等活动连续多年保持适宜,生态环境质量公众满意度逐年提高。与此同时,“海上环卫”制度常态化实施,海面、滩面、岸线保持洁净。海水养殖全面禁止新增泡沫浮球,完成新型环保材料100%替代,极大促进海洋微塑料源头减量和污染隐患消除。

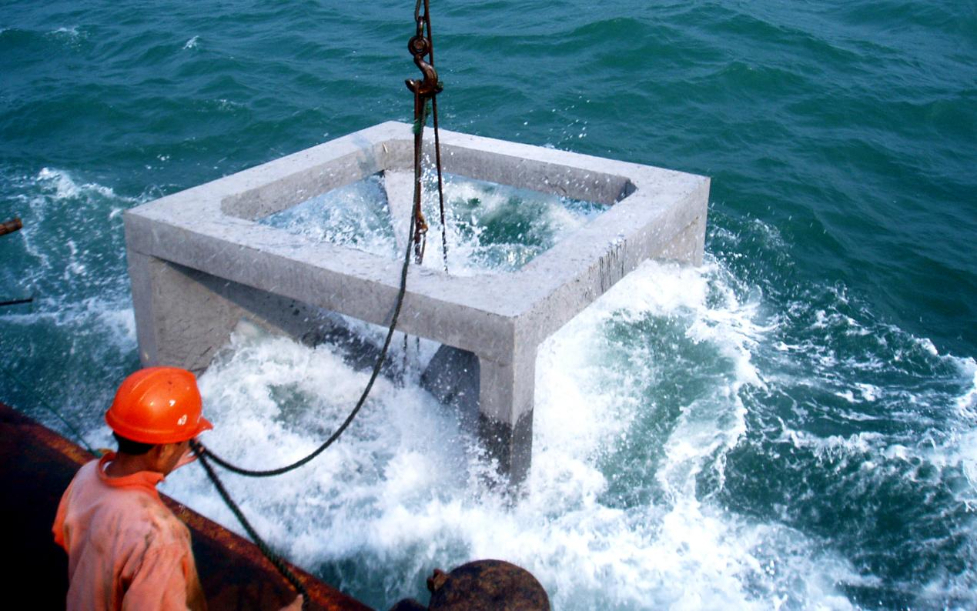

在环境得到明显改善的同时,嵊泗县实现恢复生态岸线17.1公里、沙滩20.16万平方米、湿地2.7万平方米,自然岸线保有率达到81.75%,投放人工鱼礁20.63万空方,形成海藻场和海草床30公顷,建成国家级海洋牧场2个,生态养殖面积3.58万亩,养殖产量24.16万吨。越来越多曾经濒临绝迹的海洋生物重回湾区,北海狮、虎鲸、海豚群频频造访嵊泗海域。

嵊泗县还将优美的海湾自然风光、优良的生态环境与发展文旅产业有机结合,大力发展沙滩经济、民宿经济和生态渔业,年吸引游客超800万人次、旅游收入超100亿元。

多管齐下助推海岸带复苏

嵊泗县坚持政府海洋生态环境保护主导地位,在制度设计、科学规划、监管服务、风险防范等方面发挥关键作用。出台《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》《浙江嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区管理实施办法》等系列地方法规和制度,合理管护保护区内的生态环境和自然资源,并在保护区部署建设“电子围栏”范围界限标识系统,建立了长效管控机制。

值得关注的是,嵊泗县陆海统筹推进海洋生态环境保护,投入8.5亿元完善区域内管网雨污分流改造、小区排水管网接驳,投资0.85亿元迁建、提升本岛最大污水处理厂及其排海口。同时,嵊泗细化落实“海上环卫”机制,累计出动巡护保洁人员12138次,巡查打捞区域面积270平方千米,清理处置海漂垃圾超4000立方,其中清理塑料垃圾217.8吨。

嵊泗县还积极探索低碳目标与经济价值共创路径,连续多年聘请专业质量认证单位核查以贻贝为代表的碳汇养殖固碳总量,开展贻贝养殖全生命周期碳核算和碳汇方法学开发,达成舟山首笔海洋碳汇项目交易意向签约,为促进海洋碳汇资源的保护和有效利用、增加养殖渔民收入来源奠定基础。

全民性共治也是嵊泗县推进海洋生态修复的重要一环。近年来,嵊泗县建立起由八大责任单位协同、七个属地乡镇参与,涵盖海漂垃圾打捞、垃圾分类及清运处置、湾滩问题巡查三大类内容的21支队伍,“海上环卫”工作机制入选生态环境部发布的全国自贸区加强生态环境保护推动高质量发展案例。

聚焦海湾可持续生态共治

海岛是保护海洋环境、维护生态平衡的重要平台。嵊泗县坚持政府主导、多元共治,强调顶层设计与基层治理的有机结合,不断加强陆域、海域协同联动,借助构建“制防+人防+物防+技防”闭环监管体系,形成各部门齐抓共管的“大环保格局”和海洋生态环境保护的合力。

在产业发展与生态保护方面,嵊泗县聚焦海水养殖蓝色发展,坚持“监管、整治、修复”三管齐下,通过实施养殖浮球整治、养殖海域“三权分置”、退养还海等举措,修复养殖行为对海湾生态环境影响,助力嵊泗贻贝等特色养殖产业提质升级,引领蓝色海洋经济高效发展。

同时,嵊泗诸湾的治理保护与亲海近海同步推进,以人为本,围绕湾城融合,协同推进公众亲海环境品质提升和滨海沙滩等典型生态景观修复,助推海岛绿色共富发展,坚持“亲海”而不“侵海”,还景于民、还蓝于民,打造滨海休闲旅游度假“海上会客厅”,实现生态产业化、产业生态化相互融合,营造人海和谐良好氛围,为构建人与自然和谐共生的现代化做出积极探索。(邱巧怡 乐彦辰 孙丹飞/文 嵊泗县委宣传部/供图)