40年,于历史长河不过短暂一瞬,却足以让浙江省宁波余姚市脱胎换骨。自1985年撤县设市以来,一代又一代余姚人在时代洪流中锐意进取,掀起一轮又一轮发展热潮。2024年,余姚地区生产总值、人均地区生产总值、一般公共预算收入分别较1985年增长185倍、112倍和127倍,众多产业从无到有、从有到优、从优到强,实现了“三级跳”。

20世纪80年代,洪山乡(现已并入陆埠镇)等地开始出现零散的汽配生产活动,一些农民通过家庭作坊形式制作皮带制动器、模压件、刹车片等简单零部件,逐渐形成以汽车零部件为主的块状经济。这些作坊规模虽小,却为后续的产业集群提供了初始的技术和人才积累,甚至还孕育出了如今年产值超10亿元的行业龙头。

同样也是在20世纪80年代,余姚火车站周边,塑料商贩渐渐聚集,开启了塑料行业发展的序章;1991年底,余姚市塑料市场正式挂牌,仅用两年时间市场成交额便突破10亿元大关;1994年,中国塑料城在掌声和期待中开业,发展至今,已拥有超3200家企业、超20000种塑料品种,成为中国乃至世界塑料行业的一块“金字招牌”。

余姚市塑料市场资料图。

“中国塑料城”全景。

改革开放春风劲吹,余姚各种特色块状经济层出不穷。2000年,余姚市委、市政府深入实施“工业立市”战略,着力推动块状经济做大做强,并逐步形成一系列在全国具备知名度的支柱产业,一张张“国字号金名片”应时而生:梁弄镇被誉为“中国灯具之乡”,陆埠镇被誉为“中国水暖器材之乡”,黄家埠镇被誉为“中国消防器材之乡”,泗门镇被誉为“中国电线电缆之乡”……这些响当当的名号,正是块状经济向规模化、品牌化聚变的证明。昔日的零散作坊,已然撑起了余姚经济的坚实脊梁。

近年来,在持续做强传统优势产业的同时,余姚将目光投向时代前沿,尤其关注半导体、机器人等新兴产业的发展壮大。

通过“政策引领+产业基金+生态构建”,余姚推动构建起了涵盖设计、制造、材料、设备、封测、应用的半导体全产业链。目前,余姚市半导体产业领域规上企业达91家,其中10亿元以上4家、亿元以上31家,建成了超高纯钛金属产业生产基地。江丰电子超高纯溅射靶材的市场份额位居中国第一、全球第二。

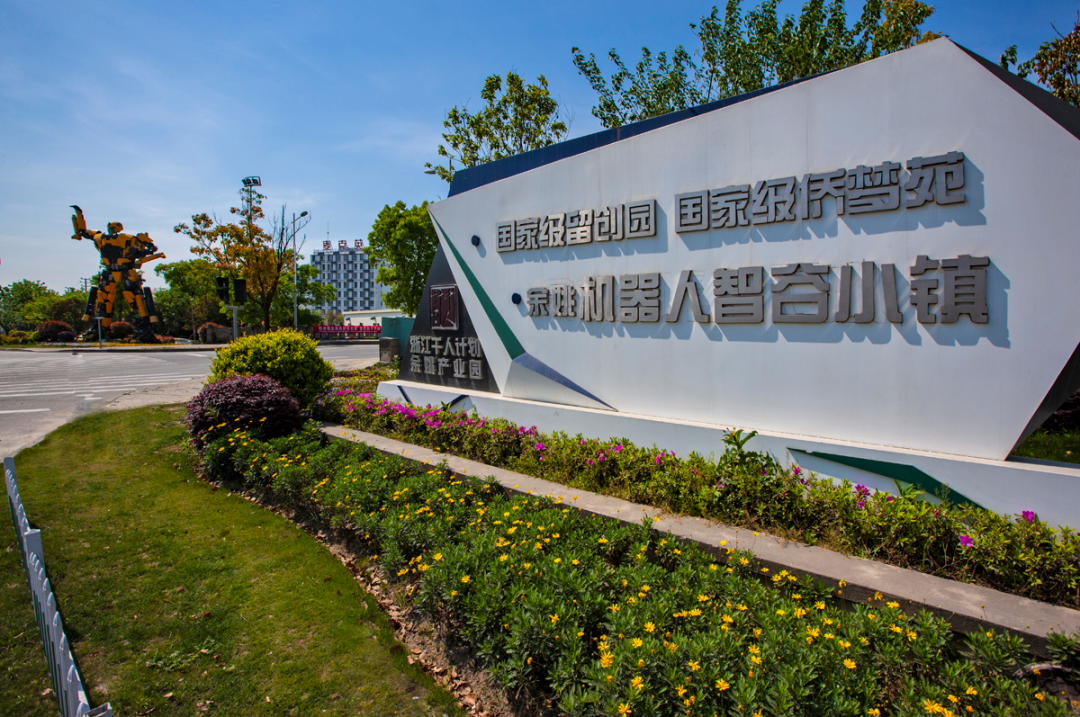

余姚也是浙江省内率先培育机器人产业的地区之一。以智昌集团为核心,余姚市集聚了一条覆盖143家企业的机器人产业链,其中包括36家规上企业,形成了上游机器人零部件、中游机器人本体、下游机器人系统集成的完整产业链,成为全省机器人创新要素最集聚、创新浓度最高、创新成果最丰硕、产业发展最具代表性的地区之一。

余姚市机器人智谷小镇。

从最初零散的块状经济,到如今清晰布局的光电信息、特色工艺集成电路、新能源汽车及关键零部件、机器人及智能装备等四大新兴产业链,余姚条条产业链交织成网,构建起了层次分明、竞争力强劲的现代产业体系集群。

从传统、到新兴、向未来,余姚敏锐把握“天时地利人和”,一次次选准赛道。这份由万千创业者、守业者共同书写的“质量齐飞”产业新篇,也将成为余姚奔向现代化新征程的深厚底气和强劲引擎。(沈彦汝/图文)